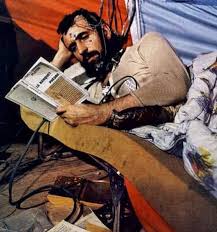

L’homme qui affronta le temps dans les profondeurs de l’obscurité

Quand le temps s’efface

Les premiers jours, Siffre tenta de conserver une routine : manger lorsqu’il avait faim, dormir lorsqu’il se sentait fatigué.

Mais, privé de lever et de coucher du soleil, son horloge interne commença à se dérégler.

Les jours et les nuits perdirent leur signification.

Peu à peu, son corps inventa un rythme biologique nouveau :

il restait éveillé environ 36 heures, puis dormait 12 heures.

Un cycle inédit, entièrement détaché du temps solaire. Les scientifiques expliquent ce phénomène par le rôle de la noyau suprachiasmatique (SCN), un minuscule ensemble de neurones situé dans l’hypothalamus, considéré comme le centre de l’horloge biologique.

Privé de signaux lumineux, le cerveau entre dans un mode dit de rythme libre, où il suit sa propre cadence, généralement plus longue que 24 heures.

Mais l’expérience eut un coût psychologique terrible.

Au fil des semaines, Siffre commença à halluciner, à entendre des voix inexistantes, à parler seul.

Il avait l’impression qu’une présence l’observait dans le noir.

Lorsqu’on le fit remonter à la surface après 180 jours, il affirma, sûr de lui, n’être resté que 151 jours.

Il avait perdu près d’un mois de son temps perçu — sans en avoir conscience.

L’obscurité totale n’efface pas seulement la notion du temps ; elle reprogramme littéralement le cerveau humain.

Le temps n’existe pas en dehors de nous… c’est nous qui le créons à l’intérieur.

Des expériences parallèles pour comprendre l’horloge humaine

L’expérience de Michel Siffre ne fut pas la première, mais elle resta la plus marquante.

D’autres chercheurs avaient déjà exploré les mêmes profondeurs temporelles.

Nathaniel Kleitman – 1938

Le pionnier américain du sommeil s’installa pendant 32 jours dans la Mammoth Cave (Kentucky) avec son assistant Bruce Richardson.

Ils tentèrent de vivre sur un cycle artificiel de 28 heures.

Leurs corps résistèrent : malgré tous leurs efforts, leurs rythmes biologiques restèrent proches de 24 heures.

Une démonstration éclatante de la force du mécanisme interne.

Josie Laures – 1965

Sous la supervision de Michel Siffre, cette jeune Française passa 88 jours dans une grotte près de Nice, sans repère temporel.

Son sommeil se dérégla, ses journées s’allongèrent, et son horloge interne se stabilisa autour de 26 heures.

Elle confirma ainsi que la perception du temps dérive de la même façon chez les femmes et les hommes privés de lumière.

Stephens Mills – 1989

Cet Américain vécut 71 jours dans une caverne du Tennessee dans le cadre d’une étude menée par l’Université du Texas.

Ses cycles d’activité et de repos s’étalèrent entre 25 et 27 heures.

Les chercheurs observèrent également des variations hormonales importantes, notamment au niveau de la mélatonine et du cortisol.

Projet CAVES de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) – 2019 à 2021

Sur l’île de Sardaigne, des astronautes de plusieurs pays furent isolés pendant 6 à 10 jours dans des grottes obscures.

L’objectif : étudier les effets de l’obscurité, de l’isolement et de la perte de repères temporels sur le comportement humain — une préparation aux missions spatiales de longue durée.

Leurs observations rejoignirent celles de Siffre : le temps perçu se dilate, la concentration faiblit, et le cerveau tente de recréer un rythme interne pour ne pas sombrer dans la confusion.

Le legs de Michel Siffre et la continuité du rêve

Ces expériences, de Siffre à aujourd’hui, ont profondément transformé la compréhension du rythme circadien et de la perception du temps.

Elles ont contribué à des avancées majeures dans la médecine du sommeil, la préparation psychologique des astronautes et même l’étude des effets du confinement prolongé ou de l’isolement carcéral.

Mais pour Michel Siffre, l’aventure laissa des cicatrices invisibles.

Sa mémoire fut altérée, son sommeil perturbé, et il lui fallut des années pour retrouver un équilibre psychique.

Pourtant, il n’en regretta rien.

Il avait ouvert une porte vers un territoire que peu d’humains ont osé explorer : le temps intérieur.

Beatriz Flamini – 2023 : l’expérience la plus longue de l’histoire

Plus d’un demi-siècle après Siffre, une nouvelle exploratrice repoussa à son tour les limites de l’esprit humain.

En 2023, l’alpiniste et spéléologue espagnole Beatriz Flamini, âgée de 50 ans, passa 500 jours isolée dans une grotte à Grenade, en Andalousie, dans le cadre d’une étude scientifique sur la perception du temps, la neuroplasticité et la résilience mentale.

Durant cette période, elle vécut sans lumière naturelle, sans contact avec le monde extérieur, ni téléphone, ni montre.

Lorsqu’elle remonta à la surface, elle crut n’avoir passé que 170 jours sous terre.

Les chercheurs observèrent chez elle une étonnante stabilité émotionnelle, mais aussi un dérèglement complet de son horloge interne, confirmant et prolongeant les conclusions des travaux de Siffre.

« Le temps a disparu », déclara-t-elle à sa sortie.

« Je ne savais plus si c’était le jour ou la nuit, mais j’étais en paix. »

Son expérience, la plus longue d’isolement volontaire jamais réalisée, prolonge l’héritage de Michel Siffre et rappelle que le temps, dans l’obscurité absolue, devient une frontière mentale plus qu’une réalité physique.

Entre science, solitude et mystère

De Michel Siffre à Beatriz Flamini, un même fil relie ces explorateurs du silence :

le courage de plonger dans l’obscurité pour comprendre la lumière intérieure du temps.

Car les plus profondes cavernes ne se trouvent pas sous la Terre, mais au cœur même de notre esprit, là où le temps cesse d’exister