Origine des dolines d’effondrement de la région de Boukadir (Chélif – Algérie)

Meriem Lina MOULANA, Aurélia HUBERT, Mostefa GUENDOUZ, Camille EK & Bernard COLLIGNON

L’Algérie offre une grande variété de paysages karstiques (Collignon, 1991). Cette étude se concentre sur la plate-forme carbonatée messinienne affleurant dans le piémont nord des monts de l’Ouarsenis et s’étendant sous la plaine du Chélif. Boukadir n’est pas classée comme zone karstique algérienne. En juin 1988, dans la région de Boukadir, au nord-ouest de l’Algérie, une grande doline d’effondrement de 60 m de diamètre et 35 m de profondeur est apparue dans la plaine du Chélif, rompant la route nationale RN4. Cet effondrement suggère l’existence de grandes cavités souterraines sous les alluvions quaternaires, à une altitude proche ou inférieure au niveau actuel de la mer. Dans le piémont, une autre grande doline, perchée en hauteur, appelée « Bir el Djeneb », est présente. Notre objectif est d’analyser les processus conduisant à la formation de ces dolines, en utilisant des données géologiques, spéléologiques et géomorphologies.

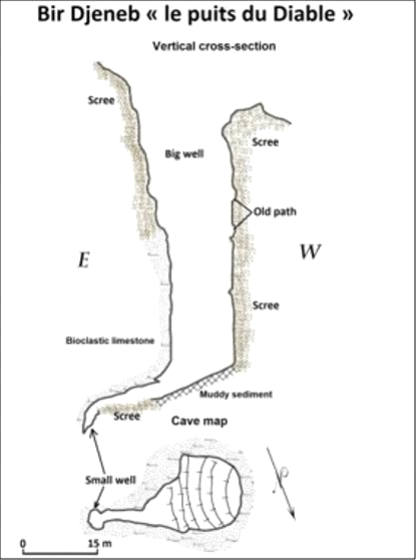

Le piémont de l’Ouarsenis est constitué de trois principales unités géologiques. À la base, des marnes bleues tortoniennes à messiniennes sont surmontées d’une unité bioclastique carbonatée de 70 m d’épaisseur, puis d’une couche homogène de 80 m de packstones carbonatés à Lithothamnium (Neurdin-Trescartes, 1992 ; Moulana et al., 2021). Un forage (S1) effectué dans la plaine du Chélif révèle que les mêmes carbonates affleurent à 61 m de profondeur. La coupe géologique basée sur six forages mécaniques parallèles au piémont (Scet-Argi, 1985) montre une incision de 70 m dans les carbonates au niveau de l’oued Taflout, comblée à la base par 35 m d’argile brun clair avec graviers, puis par 30 m d’alluvions composés de galets et graviers. Les analyses spéléologiques se basent sur Birebent (1947), qui a identifié cinq grottes. La plus notable est Bir Djeneb, un puits cylindrique d’environ 20 m de diamètre et 63 m de profondeur, situé à 5,5 km au sud-ouest de Boukadir. Il est creusé principalement dans des sédiments non consolidés, avec des affleurements carbonatés à sa base. Les analyses géomorphologiques montrent un réseau hydrologique bien développé sur le piémont carbonaté, l’absence de dolines et de poljés, un réseau important de fractures/failles, et la présence d’abris sous roche à différents niveaux, témoignant de l’incision progressive du réseau de drainage.

Les résultats révèlent un karst atypique, avec très peu d’altération en surface aujourd’hui, mais une karstification profonde active. Le développement d’un calcaire de surface (calcrète) a favorisé l’écoulement en surface et le développement du réseau hydrologique. Les faciès carbonatés et les nombreuses fractures verticales permettent encore une infiltration diffuse, limitant ainsi la dissolution localisée et l’écoulement concentré, empêchant la formation de grandes grottes. L’endokarst est peu développé tandis que l’épikarst domine, avec la présence d’abris sous roche. Les grandes cavités profondes sous le niveau de base actuel sont interprétées comme un paléokarst lié à la crise de salinité messinienne (MSC) qui a abaissé le niveau de la mer Méditerranée. Toutefois, le lien entre Bir Djeneb et cette crise n’est pas évident. La relation génétique entre les deux effondrements reste donc problématique.

L’étude écrite au format PDF.